🌱キッズスクール🌱

ジャッカロープのスクールがおもしろい理由。

それはジャッカロープが大切にしている、

こどもたちへの関わり方。

登り方は身長や経験、得手不得手などで変わります。

つまり、正解はひとつではないということ。

その子の気づきや気持ちに寄り添うことを重視。

自分のペースで考える習慣が身に付き、答えを導き出す力が身に付きます。

自ら「やりたい」という感情が芽生え、没頭できる環境と時間を確保することが私たちの役割です。

1度やりはじめたことは、時間がかかってもこども達と一緒に最後まで見守ります。

好奇心が満たされるたび、彼らにしか得られない経験がひとつひとつ積み重なっていると思うとワクワクしませんか?

恐怖心やできないという感情をがんばって克服するこどもたち。

こどもが自らの力で課題をクリアした先には、必ず確かな自信が生まれます。

私たちはその心が動く瞬間を見逃さず、サポートします。

スクールではこどもの好奇心を高めるさまざまな『しかけ』を用意。

身体能力や年齢に応じてゲームなどを取り入れます。

楽しむことで身体能力だけでなく、思考力や創造力も育まれます。

スクールの様子をUPしています。

こどもたちの様子をぜひ見てあげてください。

⇩TAP⇩

↓

____________________________________

ここからはクライミングのことやスクールについて、詳しくお話していきます。

1.クライミングが注目されているワケ

2.忘れちゃいけない「遊び心」

3.スクール(習い事)の目的とは?

4.現代の子どもに必要な3つの力

5.当スクールの取り組み内容(PDCAサイクル)

6.当スクールの取り組み内容(コーチング>ティーチング)

7.スクールの様子

8.保護者の皆さんにインタビューしてみました

9.講師はどんな人?

10.開講日・コースの詳細

11.大会実績

____________________________________

1.クライミングが注目されているワケ

体に良いはもちろんのこと、頭も使うため「脳育スポーツ」とも呼ばれます。

そのため、近年では習い事として注目されているスポーツです。

壁を登るというと手先や腕の力だけで登るように感じますが、実は全身運動。

足や背中、腰も鍛えることができます。

全身の筋肉を使うので、さまざまなスポーツにも活かすことができます。

壁についているホールドと呼ばれるカラフルな石のようなものを使って登ります。

登るコースによって使えるホールドが違い、手順を考える必要があります。

ただ力で登るだけではなく、実は頭を使うパズル的な要素が盛り込まれています。

制限の中でゴールに向かう練習を繰り返すことで思考力と集中力が育てる。

するとポイントを押さえて人の話を聞くこともでき、学業においても大きな力を発揮できます。

相手との対戦だけではなく、自分との戦いも重要。

難易度の高い課題を登りきるために、諦めずに上を目指そうとする気持ちが芽生えます。

悔しさを経験することで、最後までやり抜く強さを身につけることができます。

自分の力で乗り越えた時のこどもたちの表情はひときわ輝いてみえます。

スクールでは複数名でクライミングを楽しんでもらいます。

順番を待ったり、登っている子のためにスペースを空けたり、安全を確保したり。

必ず生まれる「人のために何かをする瞬間」。

こういった経験の中で、協調性が育まれます。

また、難しい課題に挑戦している時は、人のやり方を見たり聞いたり。

時にはアドバイスをしたりと、コミュニケーションを取ることも重要です。

待っている間に他の人の応援をして一緒に楽しむことや、逆に応援してもらうことで、

コミュニケーション能力や協調性を養うことができます。

お互いに声を掛け、健闘を称え合いながら、人との関わり方を学びます。

みんなで力を合わせて努力して得た成功体験や、達成感、幸福感は「自分の力でできた」

という揺るぎない自信につながります。

____________________________________

2. 忘れちゃいけない「遊び心」

スクールで何より大切なのは、どんなに良いスポーツでも、

こども自身が楽しく学ぼう

という気持ちになれるかが一番大切なポイント。

楽しくなければ続きません。

「考える」「やってみる」が習慣化し、自主的に学びのスイッチが入ります。

これは大人もこどもも同じ。

将来のためにと言われても、心が動かされなければ得るものは多くはありません。

心と体の成長は切っても切れない関係。

課題を登るだけではなく、こどもに重要な『遊び心』をプラス。

スクールでしかできない体験をこどもたちのレベルに合わせて行います。

心が動けば体も自然と動きだす。

心から動き出す、学びたくなるスクールが、当スクールのモットーです。

____________________________________

3. スクール(習いごと)の目的とは?

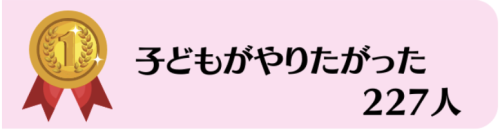

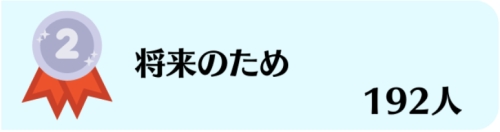

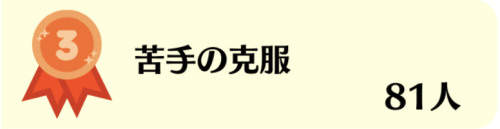

習いごとを選ぶ理由TOP3

関心を持ったものを習わせる人が多いようです。

自分の意思で選び、気持ちを伝えられる力があるということですね。

将来役立ちそうなスキルを身に付けさせたい。

我が子の持っている能力を伸ばしてあげたい。

未来を見据えた親心が見えます。

不得意なことがつい気になる…それも世の親の常。

できるようになってほしい、苦手なことに挑戦する勇気を持ってほしい。

そんな思いを感じます。

・

身に付くスキルはもちろん、経験や人との出会いを通して様々なことを学んでほしい。

どんな理由であれ、こども達の成長を心から願う気持ちが伝わります。

ではここでクイズです。

将来のためとは具体的になんでしょう?

苦手克服のためにはどうすればいいでしょう?

どちらもふんわりとしていて難しい。

夢や目標は成長に合わせて変化しますし、目標設定が遠過ぎて漠然としています。

習いごと自体が苦手を克服はしてくれません。

これらを解決するために本当に必要なことは、

こどもの心と体を育むこと。

これはこども全てに共通しています。

夢や目標が変わっても、成長の種である心と体に代わりはありません。

このふたつの種をどう伸ばしていくかが大切です。

____________________________________

4. 現代のこどもに必要な3つの力

こどもたちの未来に直結する習いごと。

身体能力だけではなく、心も育むものであるべきだと考えます。

ジャッカロープはこどもの未来のため、

①自分で考え、答えを見つけ出す思考力

②実行に移す行動力

③自主的に計画・行動する自立力

この3つの力を伸ばすことを目標にしています。

こども自身が考える・決める力を育てる。

本来持っている探究心を引き出し、行動する。

自分で積み重ねていくことで心身ともに成長する。

小児科・リハビリ科看護師として培った経験から、学びと個性の成長をサポートします。

____________________________________

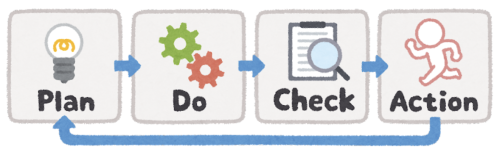

5. 当スクールの取り込み内容(PDCAサイクル)

当スクールでは子ども達の成長・発達向上のため、

【クライミング】に【PDCAサイクル】を組み合わせています。

【PDCAサイクル】

多くの企業で取り入れられている改善に取り組むための手法です。

P(計画)・D(実行)・C(評価)・A(行動)の4つのステップを順番に繰り返し、

継続的に改善を目指すことができます。

次の「行動」までに「計画」「評価」「改善」が間にあるため、進行は少し遅めです。

スピード感が重視される場面では、PDCAサイクルでは対応できないケースもあります。

ですが、それはあくまで企業などの大人の世界。

子どもの考える練習にはもってこい。

計画 → 実行 → 分析 → 改善を繰り返すことが習慣化すると考える力が育ちます。

スポンジのように吸収する子ども達が、早いうちからこれを取り入れるとどうなるか。

右にならえでなく、自分の軸を持って行動できるようになります。

「なぜその行動を選択したのか?」という問いに、

「そう教わったから」ではなく、「自分の考え」を答えることができる。

これって大人になっても大切なこと。

何となく物事をこなすのではなく、全ての行動に自分の思考を絡めて実行に移す。

教科書を暗記しても、実際の場で活かすには考えて行動できなければ意味がありません。

大切なのは教科書の中で留まるのではなく、

教科書から飛び出すこと。

柔軟に対応できる引き出しの多さ。

そのためには小さいうちからその土台づくりが重要。

こどもたちの未来の土台づくりを目的としているため、このサイクルを導入しています。

____________________________________

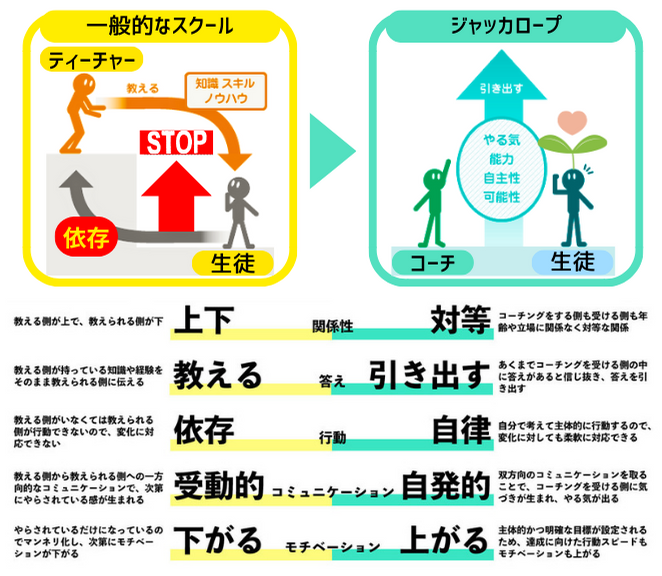

6. 当スクールの取り込み内容(コーチング>ティーチング)

【PDCAサイクル】に加え、【コーチング】も組み合わせ、こども達をサポートします。

【ティーチング】

講師の知識や経験、スキルを教えるため、一方通行のコミュニケーションになりやすい。

育成初期には有効ですが、教える側の能力以上は身につかないケースがあります。

【コーチング】

「答えはその人の中にある」という原則のもと、「自ら答えを創り出す」をサポート。

こどもの個性に合わせたペースで成長でき、その子らしさを損なわず、

自分の力で答えを引き出し、主体的に行動でき、自発性を上げることができます。

講師が子ども達に対し、

「ああしなさい!」

「こうしなさい!」

「それはダメ!」

と、こども達のすべてを指示・否定はしません。

一人ひとりの個性を伸ばしながら、

「この場面ではどうしたら良いと思う?」と

個人の考えや軸を引き出すように関わります。

自分の力で考えて行動した結果、

本当の達成感が得られるだけでなく、

「自分でできた」と感じ、自信に繋がります。

こどもの仕事は楽しむこと、経験すること。

「楽しい」「もっとやりたい」と無理なく楽しめる独自のカリキュラムを組むことで、

「何となく良さそう」ではなく、

未来につながる習いごととして、子どもたちに質の高い経験を提供します。

その子らしく思考力や創造力を育てる脳育スポーツ『クライミング』には、

PDCAサイクルとコーチングの組み合わせは最適。

考える習慣 + 個性を引き出す

考える力が育つ。

自主性が育つ。

自信が育つ。

可能性が育つ。

これがジャッカロープが考えるスクールの在り方です。

____________________________________

7.スクールの様子

とにかくみんな仲が良いのがジャッカロープの一番の良さ。

いつも笑顔が絶えません。

____________________________________

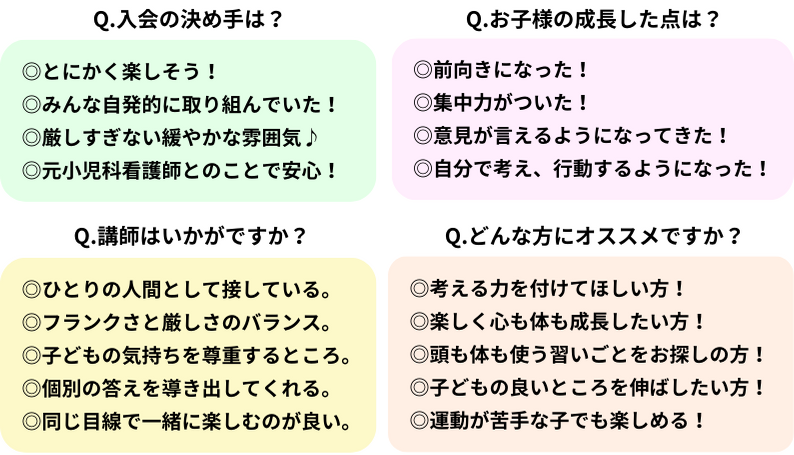

8.保護者の皆さんにインタビューしてみました

____________________________________

9.講師はどんな人?

はじめまして、講師の金子です!スクールでは「ノスケ先生」と呼ばれています。

クライミング歴は約20年で、約15年小児科・リハビリ科で看護師、ジュニアスポーツシューフィッターの活動をしていました。

「病院に行く前に健康に関わりたい」という思いでクライミングジムを立ち上げ、

「子どもたちの未来のため」をモットーに日々こども達と関わっています。

クライミングに出会ってからは暇さえあればクライミングの毎日で、今に至ります。

実は僕、もともとインドア派で運動が苦手です。

運動よりも絵を描いたり、ミシンを踏んだりする方が好きです。

それでも続けられたのは「できないをできるに変えるのが楽しいから」。

どんなことでもできないことや悔しいことはあります。

そこに「楽しい」という感情があるか、心が踊るかどうかが大切だと思っています。

楽しくないことは身に付きにくく、楽しいことは大人になっても残ります。

一時的か継続的な成長になるかは、純粋に楽しめているかどうかで変わる。

1分1秒でも楽しい時間の中で成長できるよう、今までの経験や知識を元に、独自のカリキュラムをつくりました。

スクールではひとりの人間として対等に、こども達が気持ちや感情を素直に表現できるよう心がけています。

時にはこども達に指摘もされますが、それは僕を対等な関係と認めてくれた証。

こどもの本質を見抜く力は大人よりも素晴らしい。

彼らの言葉は真摯に受け止める価値が十二分にあります。

スクール中は一見テキトーな講師に見えますが、実は結構深く考えてます(笑)

講師が堅いとこども達も楽しめないので、一緒に全力で楽しみます。

こどもはみんな成長できる才能を持っています!というか成長しかしません!!

運動が苦手でも大丈夫!自分らしくジャッカロープで一緒に楽しく成長しよう!!

____________________________________

10. 開講日・コース

🐣一般クラス🐣

楽しみながら心と体を育てる、はじめての方向けのクラスです🌱

火・木・金・土 17:00〜18:00

火・水・木・金 18:30〜19:30

日 11:30〜12:30

🕊️選手クラス🕊️

さらなる高みへ!専門的な内容で実践トレーニング!!

水 17:00〜18:00

土 18:30〜19:30

🦅エキスパートクラス🦅

中学生以上・上級者対象

よりハイレベルを目指そう!!

水・土 20:00〜21:00

【月会費】

●週1回 :6930 ◯週2回 :10230

※月管理費:800

※入会金:11000(スクールTシャツ、スクールバッグ、スポーツ保険付)

※スポーツ保険(年間5500)は4月更新。

※対象:5〜15歳

※中学生対象のクラス(エキスパートクラス)に関してはお問い合わせください。

※価格は税込表記です

【おためし受講もできます!】

1時間:1500(レンタル:+300)

ご希望の方は、事前予約をお願いします。

ご不明な点・ご相談等ありましたら、気軽にお尋ねください!

↓

____________________________________

11. 大会実績

2019年 クライミングパーク菊南キッズコンペ 4年生の部 2位入賞、6年生の部 3位入賞

2023年 クライミングパーク菊南GROUND UP 1年生以下の部 2位・3位、2年生の部 2位、3年生の部2位

2024年 クライミングパーク菊南GROUND UP 3年生以下の部 3位

何より素晴らしいのは、成績だけではありません。

👏スクール生自ら出場したいと行動したこと👏

【お問い合わせ先】

電話番号:096-201-1218